箱根駅伝は、お正月の風物詩として多くの人々を魅了しています。選手たちの懸命な姿や、ドラマチックな展開に心を揺さぶられる方も多いでしょう。しかしその一方で、「単なる大学スポーツのイベントだ」「過酷な練習を強いている」といった批判的な意見があるのも事実です。

もしかすると、箱根駅伝に対して複雑な思いを抱いている方もいらっしゃるかもしれません。感動するけれど、何か納得できない部分がある。応援したいけれど、全てを肯定できない。そう感じているあなたに、小説を読むことをおすすめします。

小説では、ドキュメンタリーでは伝えきれない、選手たちの苦しみや葛藤、チームの仲間との強い絆、そして駅伝にかける熱い情熱が、生き生きと描かれています。勝利の裏にある苦悩、挫折からの再起、仲間との支え合いなど、一人ひとりの物語に触れることで、箱根駅伝を多角的に、人間味あふれるものとして見ることができるでしょう。

小説を読むことは、まるで選手たちと一緒に箱根駅伝の道を走るような体験です。彼らの息遣いを感じ、汗と涙を共有することで、今までとは違う感動が生まれるかもしれません。 小説を読み、箱根駅伝の新たな価値観を見つける旅に出かけてみては? 読み終えたとき、箱根駅伝に対するあなたの考え方は、きっと変わっているはずです。

箱根駅伝の概要

この見出しのポイント

箱根駅伝は、毎年1月2日・3日に開催される、日本の大学生による長距離リレー競走です。正式名称は「東京箱根間往復大学駅伝競走」といい、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する全長約217.1kmのコースを、10区間に分けて2日間で競います。

歴史と背景

- 創設:1920年(大正9年)、マラソンの父と呼ばれる金栗四三氏らが「世界で通用するランナーを育てたい」という思いから始めました。

- 第1回大会:早稲田・慶應義塾・明治・東京高師(現・筑波大学)の4校が参加し、「四大校駅伝競走」としてスタート。

- 現在の参加校:関東学生陸上競技連盟に加盟する大学のうち、前年大会の上位10校(シード校)、予選会を勝ち抜いた10校、予選会で惜しくも通過できなかった大学の上位選手で構成される関東学生連合チームの計21チームが出場します。

箱根駅伝のコースと区間の詳細

箱根駅伝は、東京・大手町から神奈川県箱根町芦ノ湖までの往復217.1kmを10区間に分けて競う大学駅伝です。それぞれの区間には独自の特徴があり、選手のタイプや戦術が大きく影響します。以下、各区間の距離と特徴を詳しく解説します。

- 往路(1月2日):東京・大手町から箱根・芦ノ湖までの5区間(約107.5km)

- 復路(1月3日):箱根・芦ノ湖から東京・大手町までの5区間(約109.6km)

- 合計10区間・約217.1kmで、学生駅伝としては日本最長の距離です。

【往路】(1区~5区)

1区(21.3km:大手町~鶴見)

- スタート直後のビジネス街から始まり、比較的平坦なコースが続きます。

- 7.5km地点の新八ツ山橋、18km地点の六郷橋にアップダウンがあり、ここでペースの揺さぶりや駆け引きが行われます。

- 集団走が多く、ラストスパートで順位が大きく動くことも。各校の流れを作る重要な区間です。

2区(23.1km:鶴見~戸塚)

- 「花の2区」「エース区間」と呼ばれ、各校のエースが登場します。

- 距離は最長で、13km付近の権太坂や終盤の「戸塚の壁」など厳しいアップダウンが選手を苦しめます。

- 1区で出遅れた大学が一気に順位を上げる“ごぼう抜き”が見られることも多く、精神力と走力が問われる区間です。

3区(21.4km:戸塚~平塚)

- 序盤は下り坂でハイスピード展開になりやすいですが、後半は相模湾沿いの平坦な道が続きます。

- 富士山や海の景色が美しく、箱根駅伝で最も景観に優れた区間とされています。

- 海風が強く、天候によっては走りが大きく左右されます。

4区(20.9km:平塚~小田原)

- ほぼ平坦ですが、後半に細かなアップダウンがあり、ペースコントロールが難しい区間です。

- 距離は短めですがタイムが出づらく、タフな選手が起用されることが多いです。

- 5区へのつなぎとして重要な役割を持ち、ここでの順位争いが後半に大きく影響します。

5区(20.8km:小田原~箱根・芦ノ湖)

- 最大の難所「山登り区間」。標高50mから874mまで約15kmをかけて一気に駆け上がり、最後は4.5kmの下り坂。

- 高低差820m、極端なアップダウン、蛇行する山道、寒暖差など厳しい条件が揃い「山の神」と呼ばれる名ランナーが誕生する区間です。

- 選手間の差が最も開きやすく、往路の勝負どころです。

【復路】(6区~10区)

6区(20.8km:箱根・芦ノ湖~小田原)

- 「山下り区間」。最初の4kmは上り、その後は急な下り坂が続きます。

- ハイスピードになりやすいですが、足への負担が大きく、終盤の失速や脚のトラブルが起きやすいテクニカルな区間です。

7区(21.3km:小田原~平塚)

- ほぼ平坦ですが、細かなアップダウンがあり、気温差や風の影響も受けやすい区間です。

- 朝の冷え込みから日中の気温上昇まで、コンディション管理が重要です。

8区(21.4km:平塚~戸塚)

- 日差しや追い風、アップダウンの多い湘南新道が特徴。

- 15km過ぎの遊行寺坂など、後半に急な坂が待ち受けます。

- 下位校は繰り上げスタートの可能性が出てくる区間で、シード権争いも激化します。

9区(23.1km:戸塚~鶴見)

- 2区と同じ最長区間。序盤は下り坂で、後半は平坦。

- 優勝やシード権争いの大逆転が起きやすく、エース級の選手が配置されることが多いです。

10区(23.0km:鶴見~大手町)

- 最終区間。全体的に平坦ですが、都心部ではビル風や気温上昇が選手を苦しめます。

- ゴール直前まで順位が入れ替わることも多く、最後まで目が離せません。

ルールと見どころ

- たすきリレー:各区間の選手が「たすき」をつなぎ、全員でゴールを目指します。

- 繰り上げスタート:前の走者が制限時間内に到着しない場合、次の選手はたすきを受け取らずにスタートします(往路・復路で制限時間が異なります)。

- 完全優勝・総合優勝:

- 完全優勝:往路・復路とも1位でゴールする

- 総合優勝:往路と復路の合計タイムが最も速いチーム

- 給水:1997年から導入。決められた場所でのみ給水が可能です。

- テレビ中継:1987年から日本テレビ系列で生中継されており、お正月の風物詩となっています。

箱根駅伝の楽しみ方

- 区間ごとの駆け引きや戦略:各大学のエースや山登りに強い選手がどの区間に配置されるかが見どころです。

- たすきのドラマ:たすきがつながるか、繰り上げスタートになるか、毎年さまざまなドラマが生まれます。

- 応援:現地観戦はもちろん、テレビ中継やネットでも多くの人が応援します。

箱根駅伝アンチをも唸らせる小説の力

この見出しのポイント

小田原や箱根地域に住んでいると、毎年箱根駅伝は当たり前の風物詩であり、地域の人々に常に密着しているイベントです。全国的に見ると関東や首都圏のイベントと解釈されることが多く、大学生のイベントが日本全国のイベントのように感じられることに違和感を覚える人もいるようです。

当然のことながら、地域に密着していれば、肯定的に捉えることができると思うのですが、遠方の地域の方などなぜそこまで盛り上がるのだろうと思っても不思議でないです。

筆者の個人的な考え方ですが、箱根山には箱根神社があり、地域にとって神聖な地域になります。いろいろな属性が宿る神社としていろいろな人が参拝に行きます。

東京から箱根の山をマラソンで目指すことは、単なるマラソンではなく、神聖な聖域に向かう登山マラソンの意味合いが強いと思います。

テレビ観戦だけではわからない箱根駅伝の魅力

箱根駅伝の評判を聞くと、少なからずアンチな人もいます。私自身、箱根駅伝が特別好きというわけではありません。

ただ、小説という切り口から見てみて、実際にテレビだけでは表現のできない実情を見て、これは深い物語だなと別の角度から認識ができました。今回はテレビ放送ではなく、小説から見た箱根駅伝を、地域の人間である筆者が紹介します。

個人的にですが、箱根駅伝に対するアンチな感情を、小説を通してファンに変えることができればと思います。やはり見どころはテレビでは見えない選手たちの葛藤や努力、人間関係が丁寧に描かれている部分であり、より深い感動と共感が生まれます。

テレビ観戦では、どうしても表面的にしか見えないドラマがあります。箱根駅伝の魅力は、単に速さを競うだけでなく、選手一人ひとりの背景や、チーム全体の絆にあります。小説を読むことで、テレビでは伝えきれない彼らの葛藤や努力を知り、人間ドラマとしての深さに触れることができると思います。

たとえば、予選落ちした大学の選手たちが、いかにして本選出場を目指すのか、その裏側にあるドラマを知ることで、見方が大きく変わるかもしれません。

小説を読むことで得られる、より深い想いと人間ドラマ

小説は、活字を通して読者の想像力を刺激し、映像だけでは伝わらない感情や情景を鮮やかに描き出します。

箱根駅伝を題材にした小説を読むことで、選手たちの心の内を深く理解し、共感することができます。

たとえば、三浦しをんさんの「風が強く吹いている」は、個性豊かなメンバーが集まり、箱根駅伝を目指す青春小説であり、読者は彼らの成長や絆に触れ、熱い想いを味わえます。

正月のテレビ中継を敬遠していた人も、小説を読むことで、箱根駅伝に対する見方が変わり、応援する気持ちが芽生えるかもしれません。

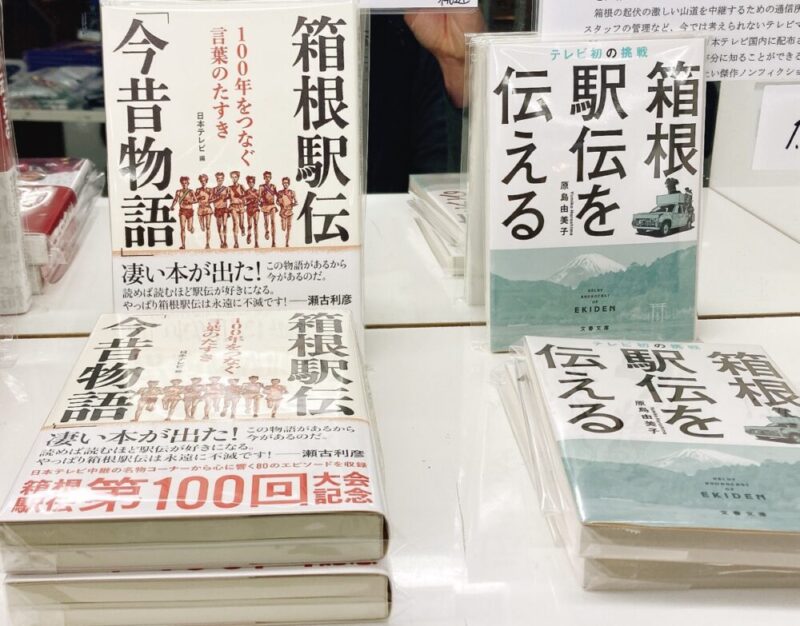

手にとってみた箱根駅伝の2つの小説

この見出しのポイント

俺たちの箱根駅伝 上下巻セット

池井戸潤氏の「俺たちの箱根駅伝 上下巻セット」は、箱根駅伝に挑む大学生ランナーと、それを支えるテレビ局員の奮闘を描いた作品です。

駅伝の舞台裏やテレビ中継の裏側を知ることで、より深く箱根駅伝を楽しめます。

| 整理項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品の魅力 | 学生連合チームとテレビ局、二つの視点から描かれるドラマ |

| 感動ポイント | チームが団結していく過程、上巻最後のシーン |

| 物語の軸 | 学生連合チームの葛藤と成長 |

| 特徴 | テレビ局目線での描写、放送の裏側 |

| 作品の面白さ | 池井戸作品らしい安定感、読みやすさ |

| 読後感 | 熱い気持ち、下巻への期待感 |

| スポーツ作品として | 心が躍動する人間ドラマ |

| 箱根駅伝 | 裏側や戦略を知る、難しさや凄さを知る |

| チーム内の描写 | 確執や監督との確執、目標への苦難 |

| 賛否両論 | テレビ局のアナザーストーリー |

風が強く吹いている

三浦しをん氏の「風が強く吹いている」は、個性豊かな10人の大学生が箱根駅伝を目指す青春小説です。

登場人物それぞれの視点から物語が展開され、駅伝を通じて成長していく姿が描かれています。

読者はこの作品を通して、挫折や葛藤、そして仲間との絆や目標に向かって努力することの大切さを知ることができ、登場人物たちと一緒に感動を味わえます。

小説を読むことで、箱根駅伝に対する情熱や感動がより一層深まり、観戦がさらにエキサイティングなものになるでしょう。

箱根駅伝小説をゆっくり読むことで理解する

この見出しのポイント

小説を読んで、箱根駅伝を理解する

小説を読むことで、テレビ観戦だけでは伝わらない箱根駅伝の魅力を知ることが可能です。

例えば、池井戸潤さんの「俺たちの箱根駅伝 上下巻セット」を読むことで、選手たちの葛藤や人間関係、目標達成に向けた努力を深く理解できます。

小説を読むことで、箱根駅伝に対する知識が深まり、興味関心がさらに高まります。

地元民

地元民小説を読むことで、箱根駅伝の魅力をより深く理解し、感動を味わうことができるようになります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ストーリーの深さ | テレビでは描かれない選手の内面や人間ドラマが詳細に描かれている |

| 感情移入のしやすさ | 小説を読むことで、選手や関係者の感情に寄り添い、共感することができる |

| 背景知識の習得 | 箱根駅伝の歴史やルール、各大学の事情などを知ることができる |

| テレビ観戦との相乗効果 | 小説を読んでからテレビ観戦することで、より深くレースを楽しむことができる |

| 箱根駅伝に対する興味関心の向上 | 小説を読むことで、これまで興味がなかった人でも箱根駅伝に興味を持つようになる可能性がある |

小説を読むことは、箱根駅伝をより深く理解し、好きになるための有効な手段です。

その他の箱根駅伝小説

まとめ:箱根駅伝の価値観が変わる? 小説という名の襷を繋ぎ、新たな感動へ

小説を通して箱根駅伝に触れることで、これまで興味がなかった方もその魅力に気づき、応援したくなるかもしれません。

テレビでは見られない選手たちの人間ドラマが、あなたの心に新たな感動を呼び起こすと思います。

- 選手たちの葛藤や努力、成長が丁寧に描かれる

- チームの絆や友情、ライバルとの熱い戦いが胸を打つ

- テレビ観戦だけでは伝わらない、箱根駅伝の深淵な魅力に触れられる

小説を手に取り、新たな視点から箱根駅伝の感動を体験してみませんか。きっと、箱根駅伝の世界に足を踏み入れたくなるはずです。